学校党委工作情况(2005~2016年)

引 言

自2005年7月学校第一次党员大会召开以来,在省委和省政府的正确领导下,省教育工委的具体指导下,学校党委始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导,深入贯彻党的十七大、十八大精神和省委、省委教育工委的决策部署,总揽全局、协调各方,紧紧围绕第一次党员大会明确的目标任务,团结带领全校广大党员干部和师生员工,围绕中心抓党建,抓好党建促发展,党建科学化水平有了新提升,学校各项事业发展取得了新突破,为建设高水平高等职业院校奠定了坚实基础。

“火车跑得快,全靠车头带”。学校党委管宏观、管政策、管协调、管服务,发挥着政治核心作用,工作内容丰富,成绩斐然。以下分四大专题来介绍学校党委的工作情况(2005—2016年),分别是:把握方向、党建工作、党管人才以及关注大学生成长成才。

坚持正确的办学方向,加强顶层设计

一、坚持社会主义办学方向,认真落实党和国家重大决策部署,加强内涵建设,培养“高、强、大”技术技能型人才

学校党委始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,主动适应经济社会发展的需要,遵循高等职业教育发展规律和学生成才成长规律,加强统筹协调,注重整体推进,着力内涵建设,依靠全校师生员工推动学校科学发展,不断提高人才培养质量。2007年以优异的成绩通过了教育部高职高专人才培养水平评估,2013年完成了省级示范院校培育任务,成为省级示范院校建设单位,各项办学指标快速增长,综合办学实力步入全省同类院校前列。

(图1:共商学校发展大计)

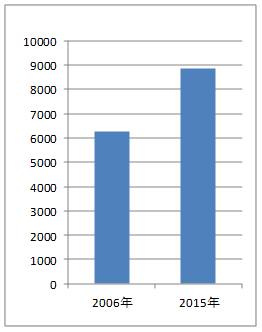

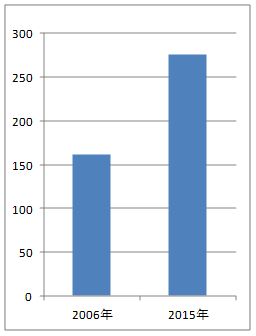

(一)积极促进办学规模扩大。根据国家和广东省“十一五”“十二五”发展规划精神,积极推进学校办学规模发展,拓展办学空间,在省政府的支持下,顺利完成了五山校区建设任务,校园面积从162亩增加到276亩,新增校舍建筑面积45130平方米,增加床位3636个,10年间逐步优化2个校区校园建设规划,学校承载能力明显增强。全日制在校生人数从2006年的6264人增加到2015年的8846人,增幅为41.2%,其中2013年在校生人数过万人;招生区域从广东省扩大到河南、山东等6个省份,生源数量和质量保持稳定。成人教育学生从无到有,2015年规模达5742人。

(图1:校园面积) (图2:全日制在校生人数)

(二)持续推进专业建设。学校党委坚持主动适应广东经济社会发展需求,依照职业教育发展规律特色发展的理念,以培养高素质应用性技术技能人才为目标,适时提出调整、优化专业设置要求。从“十一五”提出突出教师教育特色、以教师教育类为主体专业、适度发展社会需要的非教师教育专业,到“十二五”提出强化教师教育办学优势、突出外语和艺术特色、瞄准珠三角地区现代产业体系、大力开拓应用型专业的专业建设发展思路,不断深化专业内涵建设。2015年,学校调整、设置专业为30个(新专业目录),打造了教师教育类、语言文化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机应用技术类等特色专业群,建设了5个省级高职教育示范性专业、2个中央财政支持的建设发展专业,11个省级重点(建设)专业。

(三)不断加强师资队伍建设。人才是支撑学校创新发展最为宝贵的战略资源。学校党委加强人才队伍建设规划,推进“人才兴校”策略,逐步健全人才培养、引进、考核、激励机制,不断完善师德师风建设长效机制,优化教师队伍结构。初步构建了一支专兼结合、双师结构的师资队伍。12年间引进博士、副教授 38人;专任教师中具有硕士及以上学位教师由2005年33.9%增长到2016年的72.39 %;具有副高以上职称教师由2005年的96名(6名正高、90名副高)增长到2016年的136名(20名正高、116名副高),增长了41.7% ,其中教授增加14名;“双师素质”教师占专任教师中的比例达到 85.82%。2名教师获得“全国优秀教师”,1名教师获得“广东省高等学校教学名师奖”,6人获得 “南粤优秀教师”和“南粤优秀教育工作者” ,1人获得“广东省劳动模范”,1人获得“广东省五一劳动奖章”,1人获得“广东省师德先进个人”等荣誉称号,17人成为广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象,3人成为“广东省高职专业领军人才”培养对象,5人成为“广东省高等学校优秀青年教师”培养对象,省级优秀教学团队4个。师资整体水平不断提升。

(四)不断促进办学条件改善。学校党委以人才培养为核心,加强统筹规划,积极拓宽经费渠道,争取上级财政拨款与增强自我造血功能相结合,不断改善财务状况,资金积累持续增加。学校经费安排突出学校重点工作和校园民生改善,向教师和教学科研一线倾斜,不断促进办学条件建设。一是教育信息化水平不断提高。多媒体教学体系、智慧型教师备课系统、虚拟(云)桌面系统等教学信息化逐年完善;办公、教务、财务、资产、学生教育与服务、图书资源与档案等管理信息化不断推进。教育信息化建设为学校教育教学、内部管理提供安全、快速、高效的信息传递及处理渠道,提高了教学和管理效能。二是实习实训条件不断改善。“十二五”期间,新增广东省高职高专教育实训基地3个,与企业共建校内生产性实训基地10个,校外实习基地415个,较好地满足了两校区的实训教学需求。三是图书馆藏资源不断丰富。加大资金投入,改善图书资源和阅读环境。四是基础设施不断完善。建成五山校区行政办公楼、学生宿舍楼(南北座)、艺体中心,扩建燕岭校区图书馆;改造两校区学生宿舍,增加(改造)热水器、空调等设施;完善两校区供电、供水设备设施;两校区成为广州地区“花园式单位”。五是教职工的福利待遇逐年改善,收入水平处于省内同类院校前列。

(图2.学校党委书记卢羡文同志)

二、加强顶层设计,形成“教师教育办精品,职业教育办特色”办学思路

学校党委以学校《章程》制定、事业发展规划编制为契机,加强调查研究,及时总结经验教训,把握高等职业教育的发展态势,适时调整、优化学校的发展定位,推进“十一五”、“十二五”事业发展规划、创新强校工程建设规划、年度工作要点的编制与落实。经过十一五、十二五两个发展阶段,在广大师生员工的共同努力下,学校逐步确定了“善知善行、尚德尚艺、开放合作、特色发展”的办学理念,明确了“教师教育办精品,职业教育办特色”的办学思路,确立了“立足广东、面向全国,为教育、文化艺术、商务服务等领域培养高素质技术技能型人才”办学定位和建设“外语艺术特色鲜明的高水平高等职业院校”的发展目标。

(图3.学校召开章程起草工作会议)

三、积极推进学校《章程》建设

加强调查研究、广泛征求意见,完成了学校《章程》的制定工作,构建了“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”内部治理机制,理清了学校与社会以及学校内部的各种关系的权利义务,规范学校行为,维护各方合法权益。健全并认真执行党委会、院长办公会、“三重一大”事项议事规则和决策程序。建立健全二级教学单位党政联席会议制度,设立二级学院学术委员会和二级工会,增强了学校办学活力和教职工的凝聚力。建立健全评估考核办法,实行系部、职能部门分类评估考核。加强财务预算管理,强化审计监督。2005年以来,学校党委坚持以人才培养为核心,围绕教学、科研、社会服务和文化传承创新的职能,不断完善涵盖重大决策、党建与思想政治工作、教学科研、人事管理、学生管理与服务、财务与资产管理、后勤服务与安全等方面的管理制度,为学校的运行提供了良好的保障。

四、依法治校

学校党委坚持以人为本,加强内部治理体制机制建设,坚持依法治校,积极营造民主、开放、团结、向上的文化氛围,努力推进和谐校园建设,推动学校、教师、学生共同发展。

尊重师生主体地位。坚持以人为本,切实尊重和落实师生的主体地位,积极调动各方面的积极性,不断凝聚推动学校事业发展的智慧和力量。坚持民主治校,建立健全教代会年会制度以及校领导接待日制度,进一步畅通了师生民主管理、民主参与、民主监督的渠道。建立信息公开制度,积极推进党务、校务公开。加强统战工作,支持各民主党派工作,积极为党外代表人士和党外人才发挥作用创造条件;积极支持工会、共青团、学生会等群团组织工作;高度重视统一战线工作,充分发挥民主党派和无党派人士在学校改革发展和民主管理中的重要作用。切实发挥离退休老同志在事业发展中的积极作用。更加注重保障和改善民生,组织做好师生疾病防控和教职工体检工作,加强师生帮扶资助体系建设,学校的发展成果更多地惠及师生员工。加强心理教育与咨询工作,促进学生心理健康。通过与优质小学开展共建项目,努力解决教职工子女的上学问题。

加强安全责任体系建设。学校建立健全党委统一领导、党政齐抓攻关、各部门分工负责的安全稳定工作责任体系。党委书记和院长是学校安全稳定工作的第一责任人,各院系党政一把手是本单位安全稳定工作的第一责任人,形成了一套分工合作、相辅相成、协调运转、灵活高效的工作架构和工作机制。实行中层干部值周制度,加强教学、学风、校园秩序监督检查,有效防范校园突发事件,确保校园安全稳定。党委牢固树立阵地意识,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,强调“学术研究无禁区,课堂讲授有纪律”;加强博客、论坛等网上虚拟社区的监管,杜绝错误政治观点和有害言论在网上传播。严格哲学社会科学讲座、论坛、研讨会、报告会的审批程序,坚决杜绝为错误政治观点提供传播平台。加强舆情监控、网络与信息安全管理,有效维护了校园安全稳定。建立健全安全管理制度和应急工作预案,开展安全设施建设和安全隐患排查整治,关注师生利益诉求。

(党代会筹备工作宣传会务组:杨永华)